Come noto Latina era un tempo chiamata Littoria, dai fasci littori, largamente usati in tutta la simbologia del ventennio fascista. Mantenne questo nome dalla sua fondazione, nel 1932 sino al 1946.

Il nome Latium è originato probabilmente da latus, che vuol dire largo, e si riferiva in genere alla pianura costituita dall’agro romano e dall’agro pontino.

Con Latium si intendeva nell’antichità una regione geografica costituita dalla parte meridionale dell’attuale lazio, a sud del fiume Tevere, che lo divideva dai territori etruschi (Etruria meridionale, attuale Lazio settentrionale) e a nord dal fiume Garigliano che lo divideva dalla Campania, limitato dalla costa tirrenica ed esteso sulle propaggini degli Appennini verso l’interno. Latini erano i suoi abitanti. La lingua parlata nell’antica Roma era appunto il latino.

Quando alla fine della guerra fu considerato necessario modificare il nome di Littoria per marcare una evidente discontinuità con il regime fascista, molte furono le proposte, ed i vari enti si espressero con suggerimenti e considerazioni varie.Alla fine si ebbe una convergenza verso il nome Latina per numerose ragioni, tra cui:

-

si richiamava il nome di una delle popolazioni locali dell’antichità.

-

C’era un collegamento alla civiltà latina e romana.

-

Sulle targhe automobilistiche c’erano gia lettere LT di Littoria, che potevano andare bene anche per Latina (anche se contraddicevano le regole per la determinazione delle sigle per i capoluoghi di provincia, secondo le quali regole Latina avrebbe dovuto essere caratterizzata dalle lettere LA).

Questo fu il nome che Latina assunse nel 1946.

Uomini “esca” nella palude

Se aveste percorso l’Appia nel Medioevo, vi sarebbe potuto capitare di assistere ad una scena piuttosto bizzarra: uomini immobili, immersi nella palude fino alla vita. Perchè? Stavano facendo da esca alle sanguisughe, per poi rivenderle ai “medici” di Sermoneta, Sezze Norma ecc. Questi parassiti erano infatti utilizzati per praticare salassi, molto in voga nella medicina dell’epoca.

Se aveste percorso l’Appia nel Medioevo, vi sarebbe potuto capitare di assistere ad una scena piuttosto bizzarra: uomini immobili, immersi nella palude fino alla vita. Perchè? Stavano facendo da esca alle sanguisughe, per poi rivenderle ai “medici” di Sermoneta, Sezze Norma ecc. Questi parassiti erano infatti utilizzati per praticare salassi, molto in voga nella medicina dell’epoca.

Ossidiana, l’oro degli antichi

L’ Ossidiana è un materiale del tutto simile al vetro, tranne che per una caratteristica: è prodotto naturalmente dall’attività di alcuni vulcani. L’isola di Palmarola è un vulcano spento, quando era in attività eruttava anche ossidiana. Gli antichi abitanti di San Felice Circeo, ancor prima dei Fenici, navigavano le acque del Tirreno, probabilmente a bordo di imbarcazioni di fortuna, per recarsi a Palmarola al fine di procurarsi ossidiana che all’epoca doveva essere certamente un materiale preziosissimo; si pensi alla qualità degli utensili che si potevano realizzare (punte di freccia, lame ecc.). Questa materia prima, fece di quei popoli dei bravi artigiani e commercianti “internazionali” di utensili in ossidiana; questo dato si è potuto dedurre dal fatto che sono stati ritrovati utensili in ossidiana proveniente da Palmarola (ogni vulcano produce un tipo di ossidiana diverso, facilmente identificabile in laboratorio) in numerosi Paesi, persino nell’attuale Austria. (Nella foto: frammento di Ossidiana)

L’ Ossidiana è un materiale del tutto simile al vetro, tranne che per una caratteristica: è prodotto naturalmente dall’attività di alcuni vulcani. L’isola di Palmarola è un vulcano spento, quando era in attività eruttava anche ossidiana. Gli antichi abitanti di San Felice Circeo, ancor prima dei Fenici, navigavano le acque del Tirreno, probabilmente a bordo di imbarcazioni di fortuna, per recarsi a Palmarola al fine di procurarsi ossidiana che all’epoca doveva essere certamente un materiale preziosissimo; si pensi alla qualità degli utensili che si potevano realizzare (punte di freccia, lame ecc.). Questa materia prima, fece di quei popoli dei bravi artigiani e commercianti “internazionali” di utensili in ossidiana; questo dato si è potuto dedurre dal fatto che sono stati ritrovati utensili in ossidiana proveniente da Palmarola (ogni vulcano produce un tipo di ossidiana diverso, facilmente identificabile in laboratorio) in numerosi Paesi, persino nell’attuale Austria. (Nella foto: frammento di Ossidiana)

Sezze, tra sacro e profano

Maria Valenza Marchionne, di Sezze, sorella del ben più noto San Carlo da Sezze, morì in carcere nel 1707. Monaca clarissa, Maria Valenza fu processata per “santità finta in sommo grado”. Abiurò a Santa Maria sopra Minerva di Roma il 12 settembre del 1703 all’età di 73 anni.

Maria Valenza Marchionne, di Sezze, sorella del ben più noto San Carlo da Sezze, morì in carcere nel 1707. Monaca clarissa, Maria Valenza fu processata per “santità finta in sommo grado”. Abiurò a Santa Maria sopra Minerva di Roma il 12 settembre del 1703 all’età di 73 anni.

Leggenda o verità?

Più di qualcuno sostiene che sotto la fontana di Piazza del Popolo a Latina, il giorno prima dell’inaugurazione della città (18 dicembre 1932), sia rimasto impantanato un camion e poiché non c’era il tempo per rimuoverlo, si sia preferito finire di affondarlo, lasciandolo per sempre sotto la piazza.

Più di qualcuno sostiene che sotto la fontana di Piazza del Popolo a Latina, il giorno prima dell’inaugurazione della città (18 dicembre 1932), sia rimasto impantanato un camion e poiché non c’era il tempo per rimuoverlo, si sia preferito finire di affondarlo, lasciandolo per sempre sotto la piazza.

Poderi “rossazzurri”

Al grande narratore del 900, Corrado Alvaro, durante una visita nel dicembre del 1933, l’Agro Pontino apparve “come un esercito ordinato per tutto l’azzurro delle case uniformi e per tutti i tetti rossi”. Infatti in origine, le case poderali sorte dopo la bonifica (oltre 3500, per la maggior parte costruite dall’ O.N.C.), avevano le pareti esterne azzurre ed i tetti rossi; nonostante queste somiglianze cromatiche, le case O.N.C. Contavano ben 18 tipologie diverse: per altezza (da 1 a 2 piani); per superficie (da 128 a 213 mq); per ampiezza (da 3 a 7 vani); per cubatura (da 653 a 1370 mc). La superficie di terreno di ogni podere variava da 4 a 48 ettari.

Al grande narratore del 900, Corrado Alvaro, durante una visita nel dicembre del 1933, l’Agro Pontino apparve “come un esercito ordinato per tutto l’azzurro delle case uniformi e per tutti i tetti rossi”. Infatti in origine, le case poderali sorte dopo la bonifica (oltre 3500, per la maggior parte costruite dall’ O.N.C.), avevano le pareti esterne azzurre ed i tetti rossi; nonostante queste somiglianze cromatiche, le case O.N.C. Contavano ben 18 tipologie diverse: per altezza (da 1 a 2 piani); per superficie (da 128 a 213 mq); per ampiezza (da 3 a 7 vani); per cubatura (da 653 a 1370 mc). La superficie di terreno di ogni podere variava da 4 a 48 ettari.

Lestra

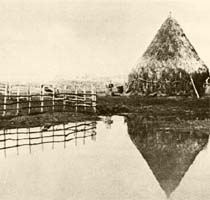

La Lestra rappresentava un primordio di insediamento nelle Paludi Pontine, centro di aggregazione di alcune persone, richiamate da un’occupazione precaria, stagionale. Era costituita da un appezzamento di terreno, circondato generalmente da siepi al cui interno si facevano pascolare gli animali; le persone vivevano in una misera capanna, o più di una raggruppate insieme, Le capanne Presentavano generalmente un’unica stanza con un focolare di sassi al centro e un pagliericcio per dormire.

La Lestra rappresentava un primordio di insediamento nelle Paludi Pontine, centro di aggregazione di alcune persone, richiamate da un’occupazione precaria, stagionale. Era costituita da un appezzamento di terreno, circondato generalmente da siepi al cui interno si facevano pascolare gli animali; le persone vivevano in una misera capanna, o più di una raggruppate insieme, Le capanne Presentavano generalmente un’unica stanza con un focolare di sassi al centro e un pagliericcio per dormire.

Ausonia

Secondo i programmi del Duce, a Nord di Littoria doveva Sorgere Ausonia; lo dichiarò pubblicamente egli stesso durante la cerimonia per la costituzione della provincia di Littoria e lo confermò il giorno dopo, durante la posa della prima pietra a Pontinia. Nessuno sa con certezza perché la città non venne più realizzata; alcuni ritengono che la guerra contro l’Abissinia e le sanzioni economiche contro l’ Italia siano state le cause, ma questa motivazione perde di consistenza se si considera che Aprilia, e dopo due anni Pomezia, sorsero nei tempi e nei modi stabiliti.

Secondo i programmi del Duce, a Nord di Littoria doveva Sorgere Ausonia; lo dichiarò pubblicamente egli stesso durante la cerimonia per la costituzione della provincia di Littoria e lo confermò il giorno dopo, durante la posa della prima pietra a Pontinia. Nessuno sa con certezza perché la città non venne più realizzata; alcuni ritengono che la guerra contro l’Abissinia e le sanzioni economiche contro l’ Italia siano state le cause, ma questa motivazione perde di consistenza se si considera che Aprilia, e dopo due anni Pomezia, sorsero nei tempi e nei modi stabiliti.

Piantagioni di cotone in agro pontino

In epoca napoleonica, estese superfici di terreno situato ai bordi della palude pontina, vennero coltivate a cotone. Il prodotto veniva poi inviato a Strasburgo per la filatura. Dopo la bonifica si riprovò l’esperimento; nel 1939, in terra pontina, gli ettari di terreno coltivati a Cotone erano circa 1.000.

In epoca napoleonica, estese superfici di terreno situato ai bordi della palude pontina, vennero coltivate a cotone. Il prodotto veniva poi inviato a Strasburgo per la filatura. Dopo la bonifica si riprovò l’esperimento; nel 1939, in terra pontina, gli ettari di terreno coltivati a Cotone erano circa 1.000.

L’Eucalipto

Una delle piante più diffuse in Agro Pontino è l’Eucalipto (Eucalyptus Globulus). Pianta appartenente alla famiglia delle Myrtacee, originaria dell’Oceania. La sua presenza così massiccia nelle nostre zone è dovuta alla sua piantumazione, effettuata dopo la bonifica delle paludi, lungo i fossi e i canali, come fascia frangivento (per rallentare i venti altrimenti dannosi alle colture). L’ ONC scelse di utilizzare unicamente l’Eucalipto per la sua caratteristica elevata capacità di assorbimento d’acqua, pregio importante per evitare negli attigui canali i ristagni e con essi la sopravvivenza della zanzara anofele, causa della malaria.

Una delle piante più diffuse in Agro Pontino è l’Eucalipto (Eucalyptus Globulus). Pianta appartenente alla famiglia delle Myrtacee, originaria dell’Oceania. La sua presenza così massiccia nelle nostre zone è dovuta alla sua piantumazione, effettuata dopo la bonifica delle paludi, lungo i fossi e i canali, come fascia frangivento (per rallentare i venti altrimenti dannosi alle colture). L’ ONC scelse di utilizzare unicamente l’Eucalipto per la sua caratteristica elevata capacità di assorbimento d’acqua, pregio importante per evitare negli attigui canali i ristagni e con essi la sopravvivenza della zanzara anofele, causa della malaria.

EL “BIGOLARO”

Questo “bigolaro” risale agli inizi del 1900 circa.In quegli anni i contadini e la maggior parte della popolazione non erano molto ricchi, perciò, per nutrirsi, adoperavano questo oggetto singolare diffuso soprattutto nella parte nord-est della penisola italiana.

Questo “bigolaro” risale agli inizi del 1900 circa.In quegli anni i contadini e la maggior parte della popolazione non erano molto ricchi, perciò, per nutrirsi, adoperavano questo oggetto singolare diffuso soprattutto nella parte nord-est della penisola italiana.

Il bigolaro serviva per trafilare un impasto molto semplice ma nutritivo che veniva usato per sostituire quello delle lasagne nella cui ricetta erano presenti le uova, alimento molto costoso e perciò poco usato. In realtà in campagna le uova non mancavano, ma, proprio perché costose, venivano immediatamente vendute alle botteghe di alimentari.

La cosa era tanto comune che mia nonna, per esempio, riceveva “un uovo” di zucchero oppure di sale.

La ricetta dell’impasto era: 500 g di farina, acqua quanto bastava e un pizzico di sale. Questo impasto si presentava molto omogeneo e consistente.

Il bigolaro, prima dell’uso, veniva bloccato ad una tavola di legno con due rientranze per fissarla alla tavola. Un altro tipo, che ha mio zio, è invece fissato ad una specie di treppiede di legno su cui ci si sedeva per tenerlo fermo mentre si “menava torno”, cioè si trafilava l’impasto.

Prima si sceglieva e si inseriva la piastra desiderata. Le cinque forme in fotografia permettevano di ottenere spaghetti, bigoli, appunto, e bucatini.

Tutte le forme cave erano naturalmente aperte da un lato perché il ferro che trafilava lasciasse uscire i vari tipi di pasta.

L’impasto veniva inserito nel tronco centrale un po’ alla volta inclinando lo stantuffo per permettere l’accesso al cilindro. Poi si cominciava a trafilare avvitando il manico in modo da spingere l’impasto attraverso le filiere. Al termine del processo bisognava, con tanta pazienza, svitare tutto il tronco per permettere la ripetizione della procedura.

I “bigoli”, una volta fatti, venivano messi ad essiccare a cavallo di canne di bambù appese a mezz’aria, le cosiddette “perteghe” o “perteghele” (pertiche). I bigoli venivano fatti una volta la settimana e ne venivano fatti molti affinché durassero un periodo di tempo di sette giorni. Venivano cucinati in acqua bollente, il procedimento è uguale a quello che si compie per cucinare la normale pasta che si compera oggi nei supermercati.

Dopo la seconda Guerra Mondiale, l’arricchimento della popolazione e la conseguente commercializzazione di nuovi prodotti alimentari portarono alla realizzazione di nuove ricette ed in particolare la mia bisnonna aggiungeva al comune impasto anche delle spezie, come la noce moscata, per aromatizzarne il sapore.

A quel tempo c’erano diverse misure di “bigolari”, a seconda delle esigenze familiari.

La parte comprimente è in fusione di ferro mentre sono in ottone il contenitore e lo stantuffo.

Le “piastre” utilizzate per trafilare la pasta erano di differenti misure, le mie sono del numero tre. Una volta adoperate dovevano essere ben pulite e lavate per impedire che i residui dell’impasto si indurissero, perché una volta essiccati erano molto difficili da togliere. Come è successo a me per pulirli per presentarli in fotografia…

Il tronco centrale è alto 20 cm, la parte che comprime la pasta è lunga 30. Il tutto è spesso 5,5 cm. La parte che avvita l’asse centrale è lunga 41 cm ed ha i manici di legno.